「なんだ今日の試合は!」

新人戦初戦の結果は1−0。北詰監督の怒声が響く。

「休み前には楽に勝っていた相手だぞ! どういうことだ!」

夏休み前に当時の二軍、現在の主力である2年生同士で練習試合を行い、5−0で東邦が勝った。つまり俺と日向さんが合流して、かえってチーム力が落ちたということだ。

監督は気づいていなかったが、部内は凄まじい緊張状態にあった。

前に反町が言っていた「二人の様子が変だとチーム全体に影響する」というのが見事に表れていた。日向さんはほとんどしゃべらず、たまに口を開いたかと思うとものすごく怒っている。気分屋なのも怒りっぽいのも元からだが、今まではみんな俺がなんとかしてくれると思っていたらしい。だが今回はそうもいかない。

俺と日向さんは相変わらずだ。大会近くなれば改善するかと思ったが、全然ダメだった。

それでも試合の日はやってくる。キャプテンが口をきいてくれなくとも、俺の役目は変わらない。監督だって俺たちを外すわけにはいかないんだ。

その後もどうにか勝ち進み、決勝では強豪武蔵中学と対戦。1−0で逃げ切るかと思ったが終盤に追いつかれ、延長戦の末2−1で下した。結局秋の新人戦は東邦の2連覇で幕を閉じた。

「若島津、ちょっといい?」

放課後、ロッカールームで着替えていると反町が呼びに来た。

「なんだ」

「いいから一緒に来て」

向かった先はクラブハウスの談話室。この日は練習前にここでビデオを見ることになっていた。

部屋にはまだ誰も来ていなかった。反町はパネルで仕切られた奥の給湯スペースまで俺を引っ張っていき、しばらくの間そこに隠れているよう言い含めた。

「なんで」

「後で言う。とにかく、俺が呼ぶまで絶対出てくるなよ」

やがてガヤガヤと話し声がして部員たちが次々と部屋に入ってきた。

「若島津は?」

「用があって遅れるから先に始めてって」

反町が出まかせを言う。どうしようというんだ一体。

この日のテーマは先日の新人戦の総括。ビデオを見ながら試合の分析を行う予定だった。

「どれから見る?」

「決勝だろ。今回はあれを見れば充分かな」

「キツかったよね。延長まで行くと思わなかった」

「終了間際のあの1点、まさかあれが入るとはね」

「うん、若島津なら取ると思った」

ここで一瞬沈黙が走った。俺は息を殺してみんなの会話を聞いていた。

「若島津だって神様じゃないんだからさー」

やがて反町が大声で言った。

「いつも完璧ってわけにはいかないでしょ。調子悪いときもあるし、キーパー一人に頼ってちゃダメってことよ。だいたい全国大会のときのアレだってあいつのミスだろ? ま、キーパーが初出場で2年生ってのも荷が重かったのかもしれないけど−−うわっ!」

ガタガタッと派手な音がし、急に室内が騒然となった。反町の言葉は途切れたまま。何人かが一斉に叫んだ。

「キャプテン!」

パネルの陰からそっと様子をうかがうと、日向さんが反町の襟首をつかんで思い切り締め上げていた。

「あいつのせいじゃねえ」

腹の底から絞り出すような声だった。

「あいつは最後まで必死でゴールを守った。負けたのはあいつの責任じゃねえ」

「ちょっと、キャプテン、苦し…」

「俺は1点も取れなかった」

日向さんは続けた。

「1点取ったら勝てたんだ。なのに俺はまともにシュートも打てなかった」

「……」

「あいつを追い詰めたのは俺だ。1点、せめて1点取っていれば負けることもなかった。なのに俺は…」

「…そういうことはさあ」

反町が息も絶え絶えに言った。

「本人に言ってあげたら? なあ若島津」

「なっ…」

驚いて振り向く日向さん、片目をつぶってみせる反町、明らかにワクワクしながら見物している部員一同。

給湯スペースから顔を出し、室内をぐるりと見回して俺はため息をついた。

謀ったな、おまえら…。

ビデオ上映会などどこへやら、皆そそくさと退散し、談話室には俺と日向さんだけが残された。

「何とかしてくれ」ということか、部員たちは俺に手を合わせて出て行ったが、拝みたいのはこっちの方だ。何しろ日向さんと話すのはほぼ2ヶ月ぶり。おまけにあんな話を聞いた直後だ。

「キャプテン…」

それだけ言って喉につかえる。日向さんは壁を向いたまま押し黙っている。

「俺…」

「若島津」

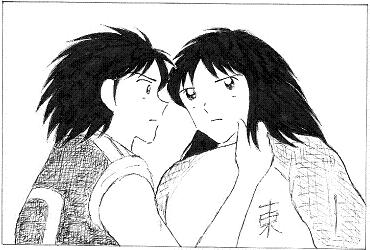

不意に日向さんが向き直った。

日向さんはまっすぐに俺を見た。そして俺の肩をつかむと、深々と頭を下げた。

「キャプテン、あの…」

「合わせる顔がなかった」

「……」

「おまえが気にしてたのもわかってた。でも…」

「……」

「ごめん」

それきり日向さんは黙ってしまった。俺も何も言えず、ただ日向さんを見つめていた。

やがて日向さんは顔を上げ、俺の目をじっと見据えた。しばらくすると手を肩から離し、俺の髪に触れた。

指が顔に触れる。触れたと思うとすぐ引っ込める。指は俺の額からこめかみへ、頬から顎へ、ひとつひとつ確かめるように輪郭をなぞった。何も言わず、頼りない手つきで、ひどく不安そうな目をして−−。

見たことがある−−。

胸の鼓動が速まる。俺はこれを知っている。あの夜と同じだ。日向さんは何か言いたげに、覗き込むようにして俺を見ている。俺は金縛りにあったように動けない。

まずい。

ダメだ。

このままでは俺は…。

「キャプテン!」

俺は渾身の力を振り絞って日向さんの手を払った。

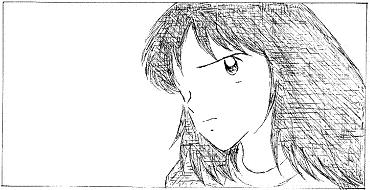

日向さんが去ったあと、しばらく俺はひとりで談話室にいた。

日向さんは一瞬驚いた顔をしたが、特に気を悪くした様子もなく「じゃ、俺先行くから」とだけ言って出て行った。どう思ったのかはわからない。ただ、後を引かないよう振舞ってくれたことは確かだ。明日からまたサッカー部は平穏に戻るだろう。

だが俺は、まだみんなのところに戻れる状態じゃなかった。

あのまま−−

止めなかったらどうなっていたんだろう。日向さんは俺にキスしただろうか。俺を強く抱きしめただろうか。

そう思った。それは、俺がそうしてほしかったからだ。

『合わせる顔がなかった』

日向さん。

『あいつは最後まで必死でゴールを守った』

違う−−

『あいつのせいじゃねえ』

違う。あれはやっぱり俺のせいなんだ。

あの試合、あんたは全然シュートが打てなかった。このまま1点も取れずに終わるのか。そう思うと胸が痛かった。たとえ優勝しても、あんたが点を取れずに終わるのはイヤだと思った。

なんとか1点決めさせたい−−あのとき俺の頭の中にあったのはそれだけだった。東邦学園初優勝という目標も、一緒に戦っている仲間のことも、ゴールを死守するという自分の役目も、何もかも忘れてあんたにパスを送った。

『日向さん!』

負けたのは俺の甘さだ。あの大事な場面で、俺は冷静な判断ができなかった。何も見えなくなっていた。俺は−−

あんたしか見てなかった。

このとき俺は、日向さんへの気持ちを自覚するとともに封印した。

チャンスはあと1度だけ。そこで負ければおしまいだ。

余計な感情は捨てろ、試合に勝つことだけを考えろ、そう自分に言い聞かせた。

もう誰にも負けたくない。何よりも自分自身に勝ちたかった。

心は制御できる。

まだそう信じていた。