0対0のまま試合は残り5分を切った。中盤を南葛に押さえられ、前線までボールが渡らない。マークも厳しく、日向さんはまだ1本もシュートを打っていなかった。

このまま終われば同時優勝。でも、なんだかイヤだった。

俺は味方が後ろで回していたボールを奪い、ドリブルでオーバーラップした。ここでパスが通れば。そして思いきりボールを蹴り上げた。

「日向さん!」

ボールをカットしたのは大空翼。完全に読まれていた。

俺が無理に飛び出したことで守備の連係が崩れた。ヤツがそれを見逃すはずはない。慌ててゴールに戻ったが立て直せず、速いパス回しであっという間に攻め込まれた。

後半27分。今大会初失点。

俺のミスだった。

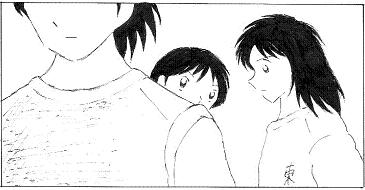

ボールを拾って振り返ると、日向さんがこわばった顔をして立っていた。こんなところまで下がっていたのか。もう時間がない。俺はボールを渡そうと駆け寄った。

「日向さん、早く…」

日向さんが顔をそむけた。

それから後のことはよく覚えていない。

1年前−−

ベンチにも入れず観客席で試合を見ていた。

もどかしかった。一緒に戦えないのが辛かった。

準優勝に終わったとき、日向さんは言った。「次は勝てる」

「おまえがいれば優勝できる」 俺もそう思った。

でも、結果は同じだった。

「若島津!」

翌朝グランドに出ると、反町が驚いた顔で駆け寄ってきた。

「なんだよ、おまえまで。今日くらい休めばいいのに」

「3年生と違って、昨日で引退じゃないからな」

「それはそうだけど…家にも帰ってないんだろ? しょうがないなあ二人とも」

「二人ともって…」

「6時に俺が来たときにはもう、あそこでシュート打ってたよ」

反町が指差した先で、全身汗だくの日向さんが脇目もふらずシュート練習に打ち込んでいた。

「つきあってあげたら?」

「…いや、いい」

「なんで」

「なんでもない」

夏休みが明け、再び新人戦の季節がめぐってきた。

サッカー部も代替わりし、新人戦に向けた先発メンバーが発表になった。今回の主力は全員2年生。先輩後輩の軋轢もなく、新キャプテンには満場一致で日向さんが選出された。何の問題もないはずだった。

「どうしたんだよおまえら。ケンカでもしたの?」

たまりかねて反町が訊いてきたのは、全国大会から半月ほど過ぎた頃だ。

俺と日向さんがうまくいっていない−−部内はこの話で持ちきりだった。最近一緒にいるところを見ない、練習中に言葉を交わさない、といった程度のものだったが、大会で負けた直後だけにいろいろと憶測が飛びかっていたようだ。

「いや、別に何も」

「本当?」

嘘だ。ここ半月、日向さんとは口をきいていない。

2年進級時にクラスも寮の部屋も分かれ、話をする機会は減っていた。だが、そんなレベルの問題じゃない。全国大会以降、日向さんは俺と目を合わせようともしなかった。

みんなが気にしていたのは決勝での俺のミスの件だ。あの1点は俺の責任だった。あと数分耐えれば悲願の初優勝だったのに、俺のせいで逃したんだ。怒っていて当然だ。俺の顔なんか見たくもないだろう。

日向さん、ごめん。

別に日向さんのために勝ちたかったわけじゃない。俺ひとりのプレーですべてが決まるわけじゃないのもわかってる。でも、自分の非を自分が被るだけだったらどんなにいいだろう。空手で負けるより何倍も辛い。

「ああ。何でもないから気にするな」

「…とにかく二人の様子が変だとチーム全体に影響するんだから、気をつけてよ」

「わかった」

土曜の全体練習のあと、新人戦出場予定選手だけクラブハウスに集まりミーティングを行った。

いいかげん気持ちを切り替えて次のステップに進まないといけないと思った。新レギュラーの中で公式の大会の出場経験者は俺たちしかいない。しかも主将と副将なんだ。協力してチームを引っ張っていかなきゃならない。みんなを不安にさせていたらダメだ。

「キャプテン」

ミーティングが終わるとすぐに、俺は思いきって切り出した。

「このあと、シュート練習につきあってくれませんか」

ざわついていた室内がシンと静まりかえり、その場にいた部員全員の視線が日向さんに集中した。

日向さんはドアに手をかけたところだった。一瞬の沈黙ののち、

「悪い」

それだけ言うと、日向さんは振り向きもせず静かに部屋を出て行った。

みんなが息をのんで俺を見つめていた。日向さんは俺を避けている。薄々感じてはいても、こうハッキリ事実を突きつけられると動揺を隠せない。不安感を取り除くどころか、かえって不仲説を決定づけてしまった。

本当はこんな時じゃなくて、まず二人だけできちんと話をすべきだったのかもしれない。失点のことは謝り、チームのために態度を改めてくれるよう率直に頼めばよかったんだ。でも、できなかった。

怖かったんだ。

今年も日向さんは翼に勝てなかった。勝たせてあげられなかった。俺がいてもいなくても、何も変わらなかった。

俺は何のために東邦に入ったんだろう。何のためにサッカーを続けてきたんだろう。日向さんのためじゃない。俺は自分で自分の道を選んだ。なのに、日向さんに拒絶されたらと思うと怖くて話しかけることもできない。

なぜこんなに不安なんだろう。いつのまに俺はこんなに弱くなったんだろう。

明和にいた頃のように普通に接することができない。夜中に俺を抱きしめた日向さん、一生懸命俺を励ます日向さん、無表情で俺を避ける日向さん、それぞれが自分の中で結びつかなかった。何を考えている。俺をなんだと思っている。もう俺にはあんたがわからない。

俺は日向さんを追いかけることも、心配して声をかけてくる部員に答えることもできず、ただその場に立ち尽くした。苦しかった。平気なフリをすることもできなかった。